老照片背后的故事:莫应丰——桃江的文学符号

莫应丰照 图片来源于百度百科

莫应丰(1938年1月12日-1989年2月17日),湖南益阳桃江人,中国当代著名作家,1982年首届茅盾文学奖得主,主要代表作《将军吟》《小兵闯大山》《风》《迷糊外传》《麂山之谜》《桃源梦》。

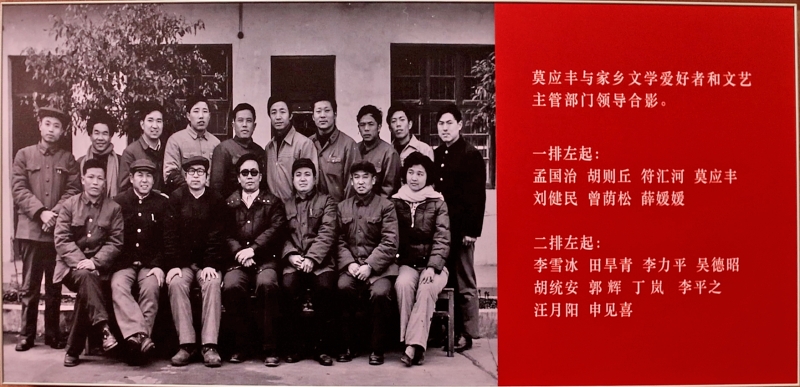

1983年早春,莫应丰回桃江与家乡文学爱好者和文艺主管部门领导合影 李雪冰 摄

在桃江文学的璀璨星空中,莫应丰宛如一颗耀眼的恒星,以其独特的创作风格和深邃的思想内涵,成为桃江乃至全国文学创作的一面旗帜。1983年早春,桃江弄溪桥巷的青石板路上,快门按下的瞬间定格了桃江文学史的体温。莫应丰被簇拥在故里文友们中间,文化馆斑驳的灰墙与年轻作者们炽热的眼神,构成了改革开放初期基层文学创作的生动图景。

符汇河(右)与李雪冰(左)在莫应丰故居回忆当时照片拍摄的背景 张红莉 摄

42年后的初夏,照片中的符汇河、李雪冰相聚在大华村莫应丰故居,回忆起当年的点滴,我们得以窥见那段文学春天的温暖与力量。

1983年,莫应丰在桃江县文化馆为桃江文学重点作者一一题词鼓励 李雪冰 摄

1983年,莫应丰(中)与符汇河(左)、郭辉(右)在县文化馆交流写作心得 李雪冰

符汇河回忆:那是1983年早春,莫应丰回桃江,他直接找到文化馆,我跟雪冰老师都是在文化馆,我任馆长,他是摄影专干,我们就组织了这次活动。当时莫应丰为文学社题词,大家觉得机会难得,就请了县里分管文化的副县长刘健民、宣传部副部长胡则丘、文化局局长孟国治等领导一起照了这张相。摄影师就是李雪冰。

谈及莫应丰先生对家乡的文学事业的影响,符汇河表示,莫应丰不喜欢为官方增加麻烦,他最关心家乡的文学、文化事业,我们圈子里的人都尊称他为“莫公”。每次莫公回来,文学爱好者就蜂拥而来,交创作作品给他。莫公住到招待所,基本上就用一个通晚看稿,第二天召集大家点评。他的点评非常细致,每个作者的文章优点、缺点,乃至如何改正都指出来。在他的影响下,桃江出了不少有成就的作家,比如郭辉、薛媛媛、汪月阳等。

莫应丰为李雪冰题词:风骨 李雪冰 摄

李雪冰回忆:我记得那一年莫应丰回来,在文化馆的楼上铺开宣纸,给大家都题了词。他给我题了“风骨”两个字,那字写得特别遒劲,内涵特别深远。李雪冰说,“这两个字深刻地影响了我,激励我在摄影创作中追求自己的特色、有个性。一直以来,我都以莫公的题词为座右铭,在摄影创作中不断求索。”

桃江籍青年网络作家唐以莫接受记者采访 张红莉 摄

当天,专程回桃江来到莫应丰故居参观的桃江籍青年网络作家唐以莫说:“虽然我未能亲眼见到莫老,但通过前辈们的讲述和对莫老著作的品读,我对他的创作理念有了深刻的理解。莫老强调的贴近生活、反映人民心声的创作理念,正是我们网络文学创作中所需要的。他的教诲让我们在创作中更加注重作品的内涵和深度,更加注重与读者的互动和共鸣。”

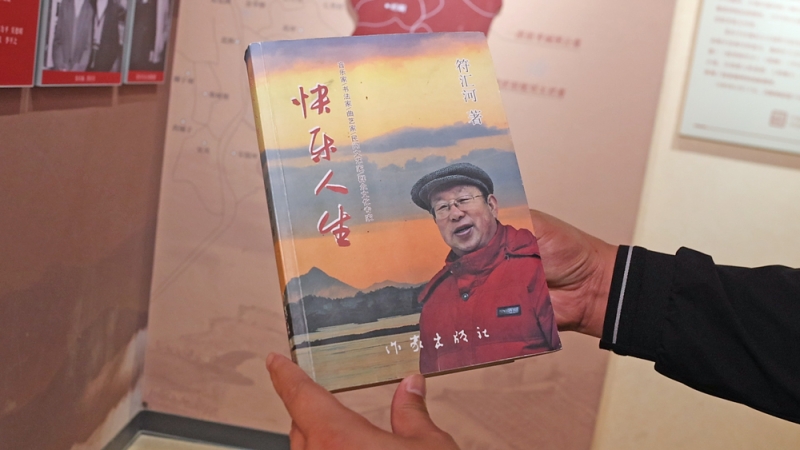

符汇河的文学作品《快乐人生》 张红莉 摄

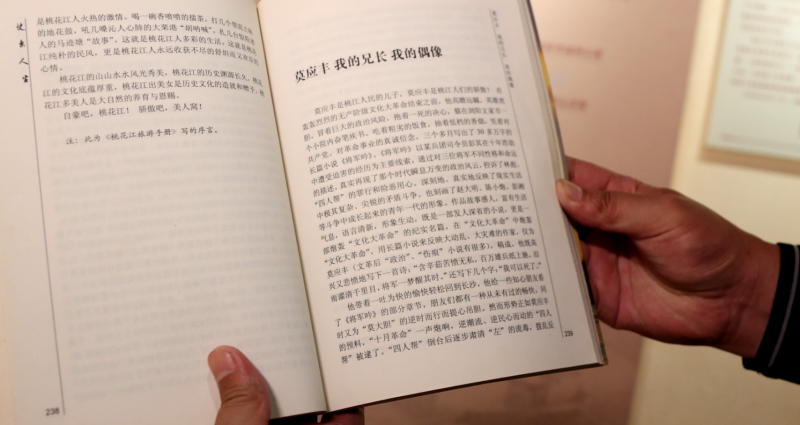

符汇河所作《莫应丰——我的兄长、我的偶像》,讲述了他和莫应丰的所有故事 张红莉 摄

莫应丰先生已经离开我们多年,但他的精神和理念依然激励着桃江的文学创作者。

符汇河说,莫应丰是我们桃江的骄傲,他的精神和理念一直激励着我们。我们这些文化人,都受到了莫应丰的影响。像我,一辈子都向莫公学习。现在虽然八十多岁了,但还在坚持创作,积极参与县里的文化活动。莫应丰的精神,让我们在文学创作的道路上不断前行。

李雪冰说,莫应丰的“风骨”二字,不仅是对我的摄影创作的激励,也是对所有创作者的鞭策。在当今多元化的创作环境中,保持个性和追求内涵,依然是我们创作的核心。

唐以莫说,莫老的创作理念和精神,对我们这一代网络作家同样具有重要的指导意义。虽然网络文学与传统文学在形式和载体上有所不同,但文学的本质是相通的。莫老的教诲,让我们在创作中更加注重作品的内涵和深度,更加注重与读者的互动和共鸣。

莫应丰,桃江的文学符号。他的教诲和精神,将继续激励着桃江乃至全国的作家在文学创作的道路上不断探索和前行,书写出更多具有时代精神和人民情怀的优秀作品。