芙蓉国评论 | 在数字时代,重拾笔墨神韵

当下,《中国书法大会》正在CCTV-1热播,以独特的艺术视角唤醒了沉睡的笔墨记忆。那些穿越千年的书法瑰宝,既是时代精神的注脚,亦是汉字不朽生命力的见证。

然而,在数字化浪潮中,键盘取代笔墨,“提笔忘字”“形义模糊”等现象频频出现。重拾汉字学习、还原笔墨神韵,不仅是对抗“数字失写症”的良方,更是守护个人认知与民族发展的重要途径。

一

汉字承载千年,让你我对话古今、沟通世界。翻开《诗经》,感受“呦呦鹿鸣”的万物之灵;品读《三国志》,让乱世奇谋在烽烟中重现;走进《清史稿》,听雅克萨传来绝地反击。若不懂汉字,便:读不懂屈原“长太息以掩涕兮”的忧国心声,嗅不出杜甫“春风花草香”的春日私语,听不明“My Heart Will Go On”(电影《泰坦尼克号》主题曲》)的挚爱告白,悟不透人民币上多民族文字的团结寓意。

工具之用,载体之责,使汉字自身的文化属性隐而不彰。从古到今,不同时期的汉字形体各具特色,金文“整齐遒丽,古朴厚重”、隶书“蚕头燕尾,一波三折”。而今人多拘于品评字体美丑,却鲜有人关注“字”之真谛。汉字神韵,在“形音义”的绝妙融合:见“雨”,似有雨水滴落;瞧“山”,若现峰峦叠嶂;念“信”,但听人言为诚。曾几何时,世人皆不懂“子”的惟妙惟肖,也不知“家”的温暖寓意,亦难悟“明”的日月交辉。

二

汉字,以“形”藏天地、“音”含韵律、“义”贯古今。当下,我们在享受数字化带来的红利时,还亟需关注在逐渐消解的汉字灵魂与民族文脉。

电子输入多在“音”,汉字“书写”需要重视。大多数人为了追求高效,长久以来始终遵循着“语音输入>键盘打字>手写”的先后顺序。语音输入、键盘打字逐渐取代手写,导致汉字“形”与“义”的关联被弱化。过去,先贤曾做过“去汉字化”的尝试。《施氏食狮史》,中国语言学泰斗赵元任先生之妙笔,通篇以96个同音异调字,描述施姓诗人嗜食狮肉之轶事。虽结合语境,但仅“听”也难解全文之意。他本意在以此文佐证汉字拼音化之可行,而国人反由此顿悟,汉字之精髓,正在形音相生、意蕴相合。汉字作为表意文字的代表,其神韵唯有在笔墨书写间,才能得到真正传承。

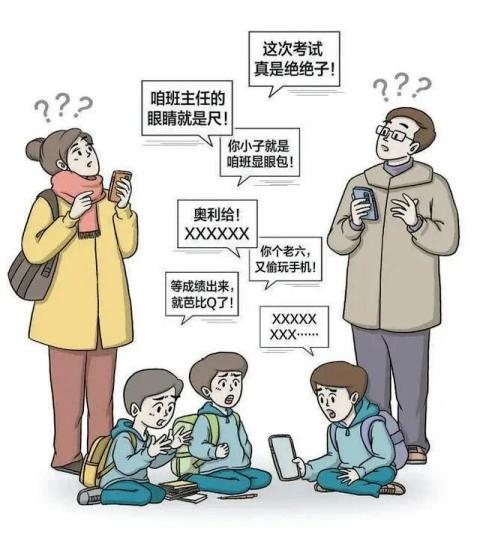

“谐音梗”盛行,汉字使用需要“规范”。止咳“咳不容缓”、骑行“骑乐无穷”、吐槽“薪如刀割”、难受想哭“蓝瘦香菇”等表达层出不穷,汉字规范化正面临严峻挑战。中国青年报社2024年调查表明,过半数受访青年坦言自己的语言文字表达能力明显下降,47.1%的人感到词汇量匮乏,交际中过度依赖网络流行语和表情包。当前,语言文字使用存在的错别字泛滥、固定搭配被随意解构等现象,在潜移默化地影响着大众对汉字的正确认识。规范汉字使用,已刻不容缓。

来源:人民日报评论

“网络用语”铺天盖地,汉字“美学”需要坚守。在年轻群体的日常交流用语中,诸如“芭比Q了”(意为“完了”)、“yyds”(表示“厉害”)、“绝绝子”(代指“令人惊叹”)等新兴用语占据重要位置。跨千年,虽经历文言与白话的转换,但国人仍在追求汉字的意境美。从陶渊明“采菊东篱下”到“推敲”典故,辗转至家喻户晓的《再别康桥》《乡愁》,简练间都蕴藉着东方美学特有的留白与余韵;越万里,虽不同民族语言相互影响,但国人仍不忘追求汉字的含蓄美。一句“少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰”的沧桑无奈,化作英文时平铺直叙。《Gone with the wind》被赋予“乱世佳人/飘”的译文,似为主角斯嘉丽一生命运披上了东方面纱。在科技快速更迭的时代,守护汉字美学,显得尤为重要。

三

数字时代,汉字不能沦为“屏幕文物”。认识字形、理解字意、善用字能、品读字美,是每个中国人最基本的能力。

教育强基,夯实文字认知根基。2025年中央一号文件明确提出“办好必要的乡村小规模学校”。在这一政策指引下,绍兴文理学院在贵州印江开展“山花守望”实践项目,成效显著。通过开设汉字溯源、诗词吟诵等特色课程,为山区儿童搭建起通往中华语言文化的桥梁。因此,全力构建汉字学习体系,让学习者“认识字形、理解字意”,已成为当前各阶段语言教育的关键所在。

科技赋能,筑牢规范用字根基。华为小艺输入法通过动态搭配知识库实现智能纠错,识别“我走先”(方言)等语序问题,自动调整为 “我先走”并贴心提示规范用法。商务印书馆推出的《成语大词典》APP,新增 “成语搭配智能诊断”功能。当解释“千钧一发”时,不仅详述典故出处,更会标注规范使用场景,有效减少了成语误用乱象。因此,积极将挑战转为机遇,智能科技与传统书写深度融合,才能做到“善用字能”。

来源:央视频

社会协同,构建汉字生态共同体。热播的《“字”从遇见你》《中国书法大会》,以艺术化的视听语言唤醒大众的书写记忆;如火如荼开展的第七届“笔墨中国”汉字书写大赛决赛,让汉字书写在社会竞技中重焕生机。因此,润物无声的文化浸润,才能让汉字学习从被动认知升华为主动追求,真正实现“品读字美”。

汉字,是一种书写符号,更是民族精神的活态传承。在数字时代,守护汉字书写、重拾笔墨神韵,才能守住中华民族的生生不息。