芙蓉国评论 | 浪浪山“nobody”:但行前路,无问西东

2023年初,《中国奇谭》横空出世,凭独特魅力在豆瓣斩获高分,其中第一集《小妖怪的夏天》最为出圈,成为现象级作品。如今,其平行世界电影《浪浪山小妖怪》乘势而上,登陆大银幕,依旧收获观众与市场的一致好评。

截至目前,累计票房突破11亿元,刷新中国影史国产二维动画电影票房纪录。不少观众观影后直呼“在小妖怪身上看到了自己”,这部电影究竟如何精准戳中每个人的“心巴”?

来源:网络

走出“浪浪山”的不止是小妖怪

故事里,小猪妖和蛤蟆精因得罪大王洞妖王被迫出逃,听闻唐僧师徒传奇故事后,以“得道长生不老”为目标召集了黄鼠狼精与猩猩怪,异想天开地开启了“假扮唐僧师徒”的西行之路,这场旅程充满荒诞的笑点,也藏着掩不住的泪点,在假扮他人的过程中,也找到了真实的自我,哪怕最后被打回原形,也无怨无悔。

欢笑声外,却是无数平凡人生活的缩影。《浪浪山小妖怪》的英文片名《Nobody》(《无名之辈》),正如监制陈廖宇在采访时所说的:“我们塑造了4个反差很大、不同性格的小妖怪,观众既可以把它理解为一个人身上的不同特质,也可以理解为不同人身上的一个侧影。”团队中的每个小妖怪都有其鲜明特点与缺陷,观众能够轻松代入自身视角。这些奇幻故事中的草根小妖,引发当代打工人的深度共情,其成长历程像极了现实生活中无数普通人的经历。

来源:网络

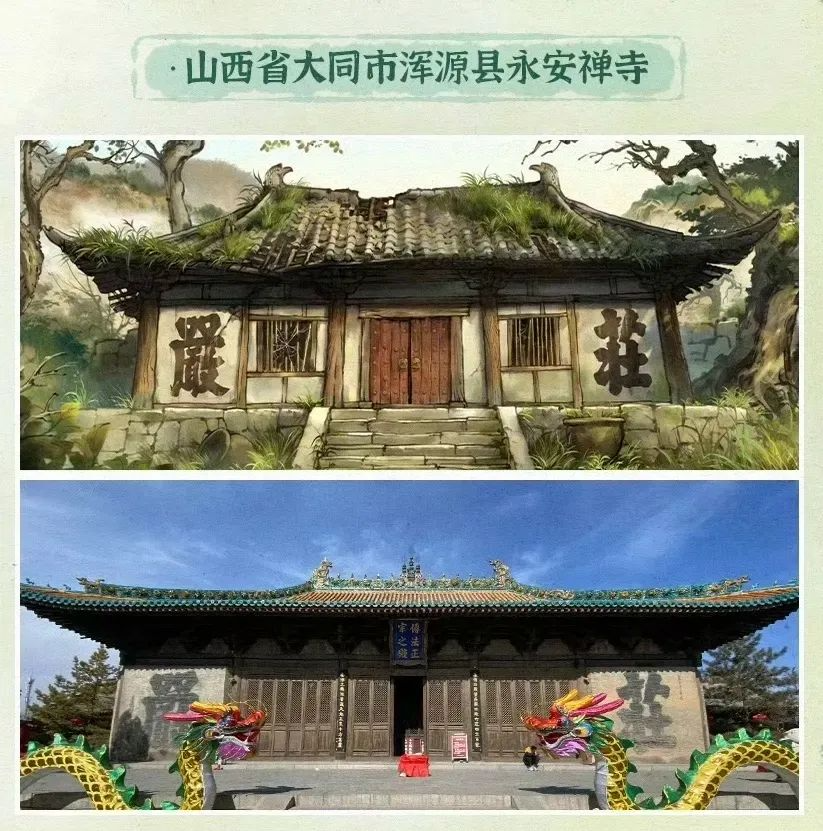

《浪浪山小妖怪》获得了如此巨大的成功,其背后的制作团队功不可没。600余人的团队历时4年精心打磨,创作了1800多组镜头和2000多张场景图。电影建立在本土文化根脉之上,坚持采用传统二维手绘,融合水墨丹青、工笔线条等元素,创造出独特的“笔墨意镜”新中式风格。从山水意境的空间构图,到人物服饰与生活细节的精致处理,中式美学的韵味渗透进了每一帧画面里。这部电影不仅延续了原IP的影响力,更是实现了艺术与商业的双重突破,成功从荧屏走向银幕,从小众圈子走向大众市场。

影片如何戳中每个人的“心巴”?

给“小人物”注入“真灵魂”,不完美才像我们。电影里没有把小妖怪塑造成单纯的“反派”或“工具人”,而是撕开了“完美角色”的滤镜,展现了它们的平凡与复杂。小猪妖会偷懒,会害怕大王的惩罚而退缩,会在同伴被欺负时默默低头,但也会在听到“山外有山”时眼里闪光,会在最后关头鼓起勇气说出真相。这种“不完美的真实”,也有向现实妥协的瞬间,也在心底藏着不曾熄灭的微光。观众在角色身上看到的,不是遥远的“英雄”,而是生活里的自己。

来源:央视一套

用“小细节”建立“情感联结”,比喊口号更有力量。影片没有直白地喊出“要勇敢追梦”的口号,而是将情感藏在一个个贴合小妖怪生存场景的细微镜头里:小猪妖的妈妈捧着装满水的葫芦,反复唠叨“没人照顾你,还总不爱喝水”,一句家常话里,装着普通人最熟悉的牵挂与软肋;就连社恐口吃的猩猩怪,终于嘶吼出“我是齐天大圣!”时,这并非是想成为真正的孙悟空,而是借着这句“人设台词”,冲破压抑,喊出了被忽视、被贬低的真实自我。这些“藏”在细节里的情绪,比直白的呐喊更有力量。观众在会心一笑或悄然落泪的瞬间,自然读懂了角色对自由的渴望、对自我价值的追寻——这种“润物细无声”的表达,让共鸣来得更真切、更持久。

借“共通情感”打破“年龄壁垒”,在浪浪山寻见人生碎影。无论是为柴米油盐奔波的成年人,还是对未来充满迷茫的年轻人,都能在浪浪山里找到自己的影子。成年人看懂了“想离开浪浪山,却又怕外面风雨更大”的纠结——那是对“安稳”与“突破”的两难选择;年轻人则被“哪怕只是只小妖怪,也想看看山外的世界”的勇气打动——那是对未知的好奇、对理想的执着。影片没有刻意划分受众,而是用“对现状的迷茫”“对远方的向往”这些最朴素的情感,架起了一座连接不同年龄层的桥梁。每个人都能在故事里,找到属于自己的人生片段。

国产动画的“破圈指南”

导演於水在揭秘二维动画创作幕后提到,电影和文旅确实不分家。电影《浪浪山小妖怪》里藏着不少山西元素,不禁让人想起同为西游题材的《黑神话:悟空》。以游戏和动漫为代表的“二次元”文化产业,不断展现其作为新兴促消费、扩大受众的强劲势头,更成了各地文旅产业争抢布局的“香饽饽”。面对这样的势头,带中国特色的二次元作品该如何稳住优势、持续破圈?这三条“破圈指南”,不妨收好。

角色有血有肉更戳人。再奇幻的世界观终究需要人性的土壤才能生根发芽。角色之所以鲜活,往往在于其跳脱了简单的“善恶”二元对立。《浪浪山小妖怪》中小妖怪们既会怯懦退缩,也能在关键时候勇敢善良。这种对人性多面性的细腻刻画,让角色跳出了“卡通形象”的局限,成为有血有肉的“生命体”。唯有让观众在角色身上看到“人的温度”,动画才能真正走进观众心里。

细节隐隐共情更带感。优秀的动画未必需要宏大的世界观或复杂的剧情线,平凡生活中的情绪起伏同样能直抵人心。从《长安三万里》中李白在暮年流放途中得知大赦时,内心释然高喊“轻舟已过万重山”到《哪吒之魔童降世》中哪吒呐喊出“若命运不公,我便和它斗到底”,道出了无数观众内心的渴望、倔强和自洽,《浪浪山小妖怪》情节中对理想的向往、对亲情的牵挂、对自我的接纳……这些共通的情感,是跨越年龄与地域的通用语言。动画电影不必刻意追求“史诗感”,不妨从身边小事入手,用细腻的笔触描绘普通人的喜怒哀乐——让观众在故事里找到情感寄托,才是作品生命力的核心所在。

敢于打破常规更圈粉。动画的魅力从不囿于“绚丽画面”或“先进技术”,它既可以像《长安三万里》以精湛的3D建模重现大唐的恢弘气象,也可以如《浪浪山小妖怪》那样,借质朴的2D笔触勾勒出妖怪世界的别样场景。这种以“传统为骨、情感为魂”的表达,不仅唤醒了观众刻进骨子里的中式审美共鸣,更让“取经”的故事在美学与现实的交织中愈发动人。也正如《浪浪山小妖怪》所证明的,讲好故事的核心从不是技术的“内卷式比拼”,而是找到传统文化与当下情感的连接点,用最契合的形式,让传统基因在当代情感里“活”起来。

《浪浪山小妖怪》的成功,不仅是寓言故事,更是为国产创作指明了一条“取经路”。这条路上,我们用最朴素的情感连接最广泛的观众,坚守文化自信,深耕本土叙事,勇于走出自己的“浪浪山”,在全球化视野中讲述真正具有中国特色的故事。

真正的“得道”,未必是取得真经,而是在奔赴人生的途中,逐渐活成自己真正喜欢的模样。或许我们都像那只小猪妖——渺小、平凡,却始终怀抱微光、跌撞前行。