芙蓉国评论 | 不知敬畏,何以致敬

世界之巅,一声爆破,三色烟花如龙腾起,却撕裂了喜马拉雅千年沉寂的天空。

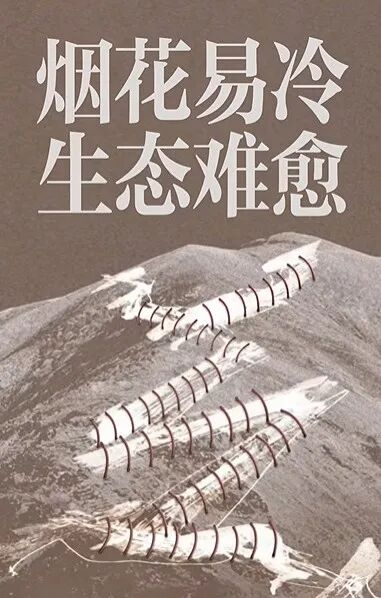

“真正伟大的作品,只是经过大地,从不曾改变过大地”,《我的阿勒泰》作者李娟在回应“始祖鸟烟花秀”事件时这样写道。这场起名为“升龙”的烟花秀,在西藏喜马拉雅山脉的山脊处点燃三幕烟花,彩色烟粉在空气中飘散,与周围的雪山、绿草形成强烈视觉冲击。

烟花散去后争议未息,主办方称其是“致敬自然”的“大地艺术”,但公众质疑不断,央媒也接连发声批评,提出“致敬自然,无需烟花证明”。这场争议早已不只是艺术与生态的冲突,更成为关乎生态保护、商业边界与艺术表达的公共讨论。

来源:网络

“艺术盛宴”为何成了“生态灾难”

主办方称《升龙》项目用“生物可降解材料”,属“最低风险”,其污染物排放符合环保标准,还制定了“预防—监测—恢复”环保方案。但高原生态研究专家张百平、植物学博士顾有容等专业人士指出,高原低氧低压,对于任何物质的降解能力连地面的40%都达不到,且烟花中增色的化学物质是否含有重金属还未可知。这不是一句“用了环保材料”就能免除所有环境风险的,所谓“盐砖引导鼠兔离开”,更被视作“一厢情愿的童话”。

在青藏高原生态环境下,当地草甸的草毡层是千百年来冻融交替、根系交织形成的“铠甲”,维护着青藏高原生态安全的重要屏障。植物学博士顾垒指出,“高山草甸恢复需数十年甚至上百年,高原土层薄、有机质积累难,表土一旦破坏极难自然恢复。”更忧心的是动物生存,秋日高原,本是动物们为储存脂肪、觅食越冬食物的时刻,而烟花的噪音因高原的空旷可能会全方位地惊扰动物们,导致应激弃巢、迁徙,甚至影响食物链。

“大地艺术”不该是“伤害大地的艺术”

大地艺术起源于20世纪60-70年代,初衷是打破传统艺术与自然的界限,以自然为创作媒介,强调艺术与自然的融合,唤起人们对自然的关注与尊重。

20世纪60年代,美国艺术家罗伯特·史密森在大盐湖创作《螺旋形防波堤》,用当地玄武岩、石灰岩和泥土堆砌螺旋结构,随湖水涨落动态显现;保加利亚艺术家克里斯托夫妇用“乌托邦”的方式包裹岛屿、垂帘峡谷,始终坚持“不留痕迹”——这些真正的大地艺术,核心是“与自然对话”,而非“对自然施为”。

可如今,不少打着“高山艺术”“大地创作”旗号的行为已背离初心。类似的,有人在丹霞地貌刻字、在草原搭建巨型装置,它们的共性是把自然当“背景板”、生态当“可牺牲成本”,最终为商业品牌赚取流量。20世纪90年代,电影《红河谷》在江孜县卡若拉冰川取景时,为拍摄雪崩镜头炸出三角形缺口,画面只呈现20秒,但三十多年过去,那道“伤疤”仍清晰可见。

始祖鸟作为主打“户外精神”的品牌,本应是“无痕山林”原则践行者,却为打造“高端艺术联名”的形象,忽略了基本生态常识,甚至在事件发酵后,国内外平台发布的道歉信存在显著差异:国内版强调“对自然谦卑”,承诺补救,海外版却是“与中国团队沟通调整”,被指“甩锅”本地执行方。“内外有别”的“双标”内容无疑加深了信任危机,同时也背离了户外品牌的核心理念——帮助人类更好地适应、保护自然,而非以“探索”之名破坏自然。

来源:中国新闻网

守护生态,需要“制度防线”更需“意识觉醒”

现今,制度是生态保护的重要保障。《中华人民共和国青藏高原生态保护法》针对高原特殊性划定生态保护红线;《中华人民共和国环境保护法》明确规定了是为保护和改善环境,防治污染和其他公害。

可说到底,制度是外在约束,意识觉醒才是内在动力。有人认为“放烟花小题大做”,却忽视喜马拉雅作为“亚洲水塔、全球气候调节器”的重要性,其生态关乎数十亿人生存。真正的高山创作应践行“以自然为友,而非以自然为画布”的理念,要么让自然成为创作的载体,要么与艺术共生。“大地艺术”的初心是对话,是追求人与自然的共鸣。当我们吟诵陶渊明笔下“采菊东篱下,悠然见南山”的惬意、辛弃疾的“一松一竹真朋友,山鸟山花好弟兄”的淡然时,所赞叹的更是那种人与自然和谐相处的状态。

而这份觉醒,不仅限于高原生态,要守护好每一片绿水青山,才是对我们文明根脉与精神家园的捍卫。“两山”理念不是抽象的概念,而是每个公民的行动指南,要牢固树立尊重自然、顺应自然、保护自然的理念,守护喜马拉雅,就是守护人类共同的“金山银山”。今年正值“两山”理念提出20周年,愈发彰显其前瞻性与生命力,在理想与现实、保护和发展之间架起了桥梁。它绝不是高质量发展和高水平保护“二选一”的选择题,而是法律红线,是社会共识,是一道共赢题。唯有真正理解“人不负青山,青山定不负人”,唯有真正意识到“绿水青山就是金山银山”,意识到高原生态的不可替代性,才能让法律条文从“纸面规定”变为“行动自觉”,让制度防线真正筑牢。

来源:文化西藏

守护喜马拉雅,就是守护人类共同的生态家园;尊重每片土地,就是对自然最好的致敬。